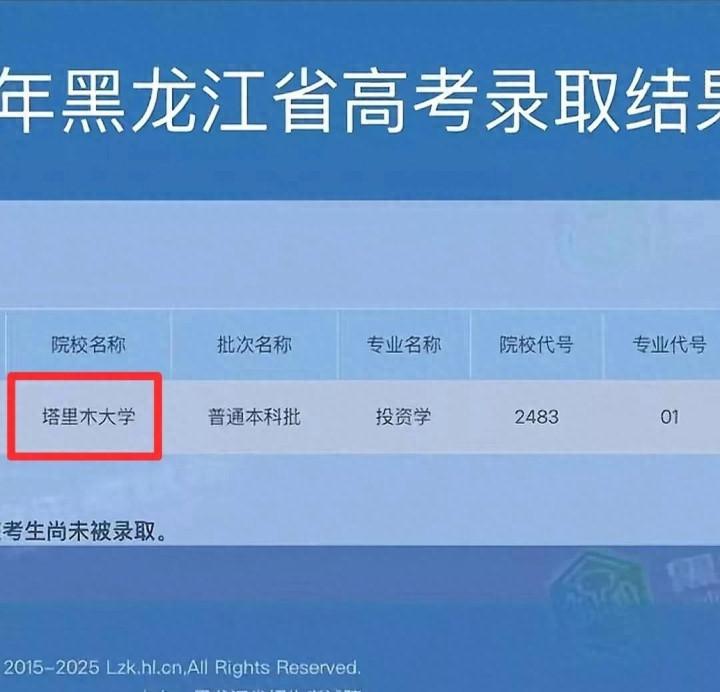

高考结束后,黑龙江一位考生满心期待地查录取结果,结果发现:自己居然被新疆塔里木大学录取,三千公里外的高校成了她生活的新起点。

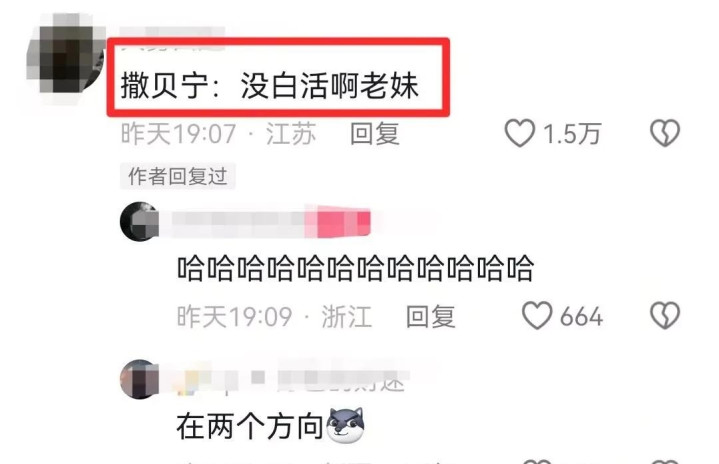

这一幕不止她本人当场哭花妆,网友也全笑麻了,齐刷刷玩起了“流学”梗。

我想这事儿搁谁身上都得先愣住吧。

高考完,暑假的风还带点凉意,原本以为结果会落在家门口几百公里,一查却是:从鸡西到阿拉尔,要穿越大半个中国。

不是说我们这些00、10后都喜欢挑战新鲜事,但这跨度,实在让人没法不心生波澜。

她一边用纸巾擦着眼睛,一边跟朋友发牢骚:“明明自己选的志愿,硬生生成了‘流学’。”

朋友安慰她,还特意列举,“你看,塔里木大学今年在黑龙江只招八个人,你真的挺幸运的!”

可惜,安慰话说完,自己也差点憋出眼泪。

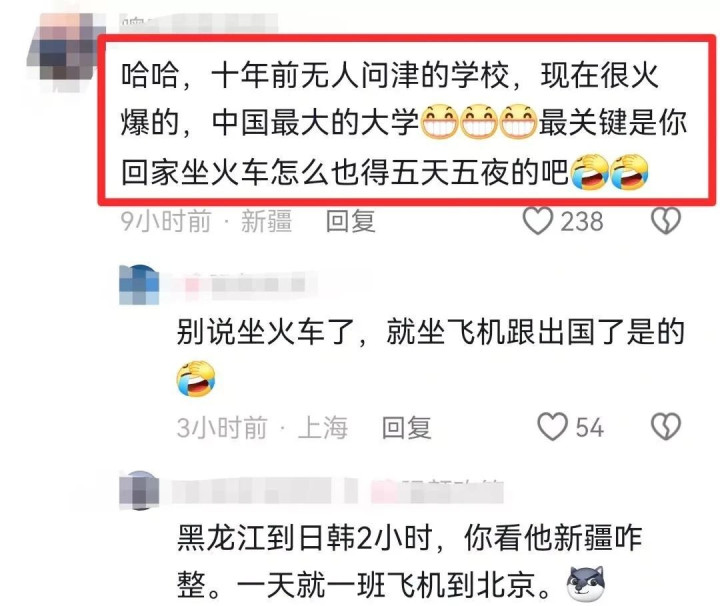

说起来,网友才是真的不嫌事大。

看见别人的“意外人生”,总能逮着机会调侃。

有人玩过地图导航,用脚量了一下这段距离——基本就是从中国东北最东的“鸡头”,一直到西部的“鸡尾巴”。

全程得折腾近三天,得,祖国版图瞬间有了具象感。

当年课本上的边疆、绿洲和兵团故事,现在要真成自家孩子的生活日常了。

“寒窗苦读十二年,没想到还有流学命。”

有网友直接这样评论,甚至还要押上一首七绝。

玩梗之余,也有人认真分享自己填志愿的经验:高考四十个志愿,一个没填清楚,就可能被“天选”到“边疆种葡萄”,甚至有人调侃,“这路程足够写一本‘追风筝的人’了。”

不可否认,如今的高考志愿填报,确实成了中国家庭各自的“小型命运剧场”。

这两年,市场里AI辅导、志愿咨询火得不行,家长和考生们恨不能拿出显微镜看学校排名和专业冷热门。

中国青年报那份调查里有个数据特别鲜明——74.3%的家庭会用AI帮忙,但快一半的人又觉得,机器算得出录取概率,却套不住一个人的志趣、胆量和欲望。

这姑娘本来也是满心憧憬,按部就班填了志愿,结果被命运一把推上新疆南疆,仿佛生活给她开了场宇宙盲盒。

其实,这事情背后是现在高考体系的一个“怪象”:一方面,录取率这几年持续走低,本科录取率2024年刚83.5%,比最高点跌下来不少。

另一方面,大量高校想“跨省招生”,因为本地生源不够,或者想优化结构,于是远程调剂、冷门专业、边疆院校都有了更多机会。

考生没能进dreamschool,最后却被看都没怎么了解过的学校招了录,谁都以为自己是志愿填成了“滑铁卢”。

但再一琢磨,这或许也是无心插柳的幸运,人生新章节就这么打开,虽然距离遥远,但可能带来不一样的收获。

高考志愿报成这样,家长真得自省。

有研究者分析,高考志愿本应是“我是谁,我想成为什么”的探寻出口,可现实里,孩子和父母常常只看录取概率和就业排行,太少思考四年后、甚至更久之后的选择。

这类“黑龙江考生入疆”梗,也许多少是成长的疼痛。

社会应该给年轻人更多机会试错,也别动不动就“人生定输赢”,北大清华不是唯一的出口,边疆小城的天空可能也有意想不到的辽阔。

放大到全国来看,像这样通过特殊录取捡漏的地理反差案例其实挺多。

2025年7月,一位黑龙江考生因为院校少人报专业,不但滑进了211的郑州大学,还成了网络讨论“捡漏”的热门人物;再往前说,2011年有内蒙古考生顺利考入塔里木大学,后来不仅扎根南疆、就业深造,有些还成了当地的“新边疆人”。

往近了看,我认识一个学长,家在佳木斯,一不小心被推送进西藏的高校。

四年里,他晒黑三圈,却从封闭安逸的东北家庭走进了新鲜的人生大门,自己开小馆子、做公益,毕业后待在拉萨,说“世界太大,不甘心只活在一条街”。

或许每个人都觉得自己的高考是人生转折,填志愿时谨小慎微,查结果时魂飞魄散。

但事实上,每次“盲盒”背后可能藏着意外的收获。

尤其是这几年付费志愿填报越来越火,据报告说2025年市场规模都要破10亿了,可AI算法能帮你算概率,却永远算不出内心真实想要的生活种子会在哪块土地发芽。

我们总说教育是改变命运的钥匙,实际上,有苦有乐,有哭有笑,能不能释然,大概就看你能不能坦然和“流学”命运相处。

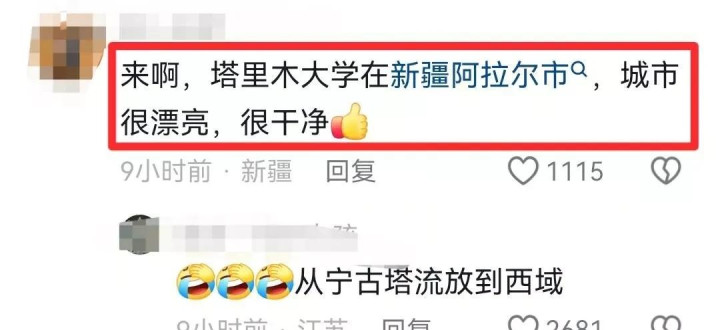

眼下,这位黑龙江同学大概还惆怅着车票和行李,幻想着一路去新疆的火车上睡几觉,醒来人生就有了新坐标。

而远在阿拉尔的塔里木大学,也许某位辅导员已经准备好迎接这个东北来的“新鲜人”,老生说葡萄干随便吃,风沙不大,山河辽阔,一切都挺好。

扑面而来的青春气息,其实就是如此,偶尔让人手足无措,也常让人会心一笑。

毕竟,谁的人生不是边走边修正呢?

从洒满稻香的东北,到漫天星河的边疆,每个转折口都藏着成长的可能。

就像那首网友自己写的打油诗:满箱葡萄干,学成再来见。

希望这位姑娘,在塔里木的四年里,读懂比地理跨度更辽阔的世界。

而下一位查分的你我,也许还会拿到专属于自己的人生随机包。

股天下在线配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。